外構道具のおはなし

コロナウイルスに怯えている飯嶌です。

巷ではマスク不足などと言われていますが、

そんなわけないだろ〜

埼玉は余裕で売ってるでしょ〜

なんて甘く見ていましたが、

本当にどこに行っても売り切れなんですね!!!

びっくりしました。

都内に出る事は少ないですが

これから花粉の季節です・・・

どうやって乗り越えましょう・・・??(*_*)

先日テレビ番組に大工道具マニアの方たちが出て

道具について熱く語っていたのを見ました。

そこで今回は外構工事で使う道具について

(ゆるく)お話します!

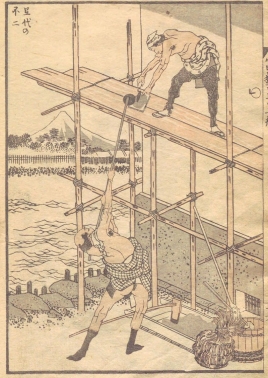

番組内では右官・左官という言葉が出てきました。

皆さんご存じですか?

左官というのは耳にしたことがある方も多くいると思います。

左官とは建物の壁や床、塀などをこてを使い塗り仕上げる仕事の事です。

(「しゃかん」ともいう。)

外構業者の専門分野ですね!

左官の語源は、奈良・平安時代の律令制下において

宮中の営繕を行う職人に、土木部門を司る

木工寮の属(さかん、四等官の階級)として出入りを許したことから

さかんと言われるようになったということが広く知られている。

らしいです。

「左官」は当て字だそう。

それに対して右官とは、

かつて一般の木造建築の職人を「右官」と呼んでいたそう。

今でいう「大工」です。

「木」に関わる職を「右官」

「土」に関わる職を「左官」

右官という言葉が使われなくなった理由としては

日本では右・左は左の方が地位が高く上位となるので、

右官より左官の方が位が高いということを嫌がった

という説もあるようです。

|  |

左官という言葉はこんなに古い歴史があるとは思いませんでした。

外構工事のルーツは左官業だったんですね!

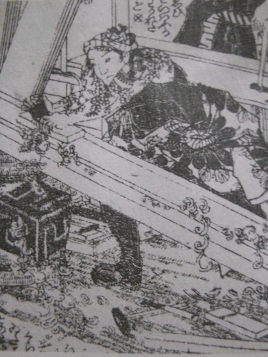

左官職人が壁を塗る時に鏝(こて)という道具を使いますが、

日本における左官鏝の出現は

奈良時代に仏教が伝来すると共に持ち込まれたそうです。

鏝を使って壁塗りや、

土間を仕上げたりします。

|  |

次は、実際に現場で主に使用する道具を紹介します!

インパクトドライバー ビス止め・穴加工 などに使います |  スケール 物を測る時に使います 基本職人さんは 腰につけています |  ディスクグラインダー 先端に取り付けた砥石で、研磨・研削・切断をします サンダーとも言います | 撹拌機(ミキサー) モルタルを練る時に使います |  ハケ 塵を掃いたり 汚れを落とすときに使ったりハイモルなどを塗ったりと何かと使います |

上で紹介したものは現場でメインで使用するものになります。

個人の必需品が多いですね!

職人さんたちは自分の道具箱を用意して、

道具を管理しています。

これらも現場で使用する電動工具です。

私事ですが私飯嶌は入社して最初の一年だけ現場に出ておりましたが、

何の知識もない人間がこの道具達を使うのは

難しすぎる!!そして何よりも危険!!!

細心の注意を払わないと本当に怪我します。

余談ですが、私(当時26歳女)が使用した感想をお話します。(笑)

・ミキサー。モルタルはセメント・砂・水から作りますが、本当に重いです。

ミキサーの先端の羽で混ぜますが、セメントが重すぎてミキサーが反転し

手首捻挫します。ほんとです。セメントの表面近くで回すと飛び散り危険です。

・レーザーレベル。頭が固くなり始めた20代後半の私には計算が難しすぎました。

・ディスクグラインダー。これは現場での労災にもよく出てくるほど怪我をしやすいものです。

キックバックという跳ね返りがあり、両手でしっかり固定して使わないととても危険です。

・プレート。みなさん簡単に操縦しますが、重いし言うこと聞かないしで、何度も半べそかきました。。。笑

現場に出て初めて、職人さんはこうやって常に危険と隣り合わせで仕事をしているんだな。

と思ったのを覚えています。

また、道具を使うにも知識や力も必要なんです。。。

紹介した道具はほんの一部ですが

職人さんはこのようにたくさんの道具を使いこなして外構を作り上げていくんですね!!!

まだ「外構」という言葉自体あまり知らない方も多いかと思います。

(私も入社するまで知りませんでした。)

そのような方々にも

このように外構工事の内側を少しでも知ってもらって

身近に感じてもらえたら嬉しいです!(^0^)

外構工事に関するお問い合わせは⇒こちら

☆肉会☆

イナバ物置勉強会に参加しました♪